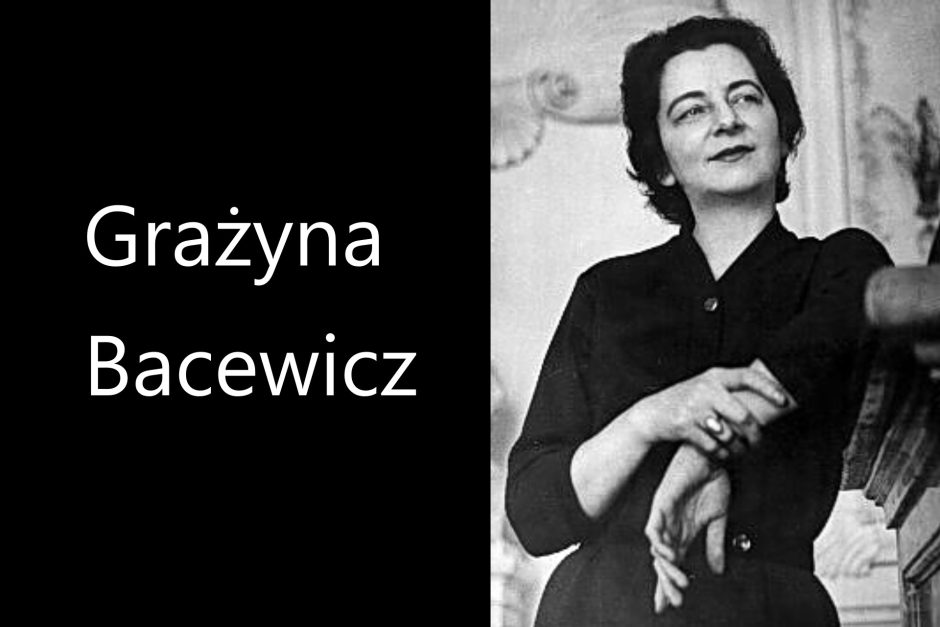

Grażyna Bacewicz(グラジナ・バツェヴィチ)

もちろん皆さんご存じですよね?

・・・冗談です、私も音大卒社員から教わるまで知りませんでした。

この動画をより楽しんでいただくため、

音大卒ではないえびまよが、バツェヴィチについて少し調べてみました。

ピアノ教室の先生は音大卒でした(関係ない)

作曲家、ヴァイオリニストとして活躍。

国際的に認知された最初のポーランド人女性作曲家。

作曲はヴァイオリン曲が中心だが、

ピアノ曲や声楽曲なども手掛けている。

新古典主義の中で弦楽器の技巧的な効果を活かしていることに特徴がある。

語感が「マチュピチュ」、で覚えられました

世界的な評価を受けたバツェヴィチのピアノ曲。

荘厳で堂々としたマエストーソ(第一楽章)、

ゆるやかなラルゴ(第二楽章)、

細かな音形の変化などを伴うトッカータ(第三楽章)、

の全三楽章で構成される。

クリスティアン・ツィマーマン、ペーテル・ヤブロンスキーなど

数々のピアニストが演奏し、CD音源化もされている。

バツェヴィチは音楽家の父を持ち、

ワルシャワ音楽院、エコール・ノルマル音楽院と名門校で学び、

言わばエリートコースを歩んで音楽家になった。

一方で、ポーランドは

第一次世界大戦(1914年 – 1918年)、第二次世界大戦(1939年 – 1945年)、

この渦中にあった国である。

ロシアによる統治からの独立、ドイツによる侵攻、

1952年には共産主義国家化、など

バツェヴィチが生きた頃のポーランドは正に激動の時代であったと言える。

第二次世界大戦中、ポーランドでの音楽活動が制限されるなど

国内情勢の影響を多大に受け、苦しい時期が続いたが

戦後に西側の前衛音楽の吸収に最も積極的に動いた国はポーランドであった。

はじめてバツェヴィチのPIANO SONATA No. 2 第一楽章を聴いたときは、

とにかく迫力に圧倒されました。

音大卒者の演奏を真横で聴いたのもはじめてだったのですが、

技巧の他に、全身を使っていること、譜めくりが驚異の速さであること、

ペダリングが細かいこと、に本当に驚きました。

もはやスポーツじゃん…

PIANO SONATA No. 2 第一楽章は、

高音にどこか美しい棘を感じられ、激しい転調にいわれのない不安を煽られ、

聞く人によって様々な解釈が生まれると思います。

バツェヴィチは1953年にバイオリニストを辞めて作曲に専念することしており、

もしかしたらその心境も反映されているかもしれません。

ぜひどこかで、皆さんの解釈を教えてください!

最後までご覧いただきありがとうございました。